デジタルカメラやスマートフォンで撮影した写真、綺麗だけどちょっと気に入らない、なんてことがありますよね。また、明るすぎる・暗すぎるなどの理由で何とかその写真を救いたい!ということもあると思うのですが、そうした時にフォトアプリの使い方を知っていると、役に立つかもしれません。

写真も取るライターさんなどで、撮影も一応するけれど取ったまま入稿している!といった方は、フォトアプリでちょっと画像編集をするだけで、メディア担当者の覚えが良くなるかもしれませんよ。

有名画像編集ソフトを使っていない人も、ちょっと試してみることをお勧めします。

フォトアプリはWindows11標準のアプリ

jpeg画像に、標準で位置づけられているのがフォトアプリです。編集したい画像をダブルクリックすれば、大概起動します。しない場合は画像を右クリックをしてフォトアプリを選択しましょう。

以下、実用的なフォトアプリの使い方を解説します。

フォトアプリで簡単な画像編集をしてみる

画像を開いたら、左上の「編集」ボタンで画像編集を開始します。

保存の仕方を最初に知っておく

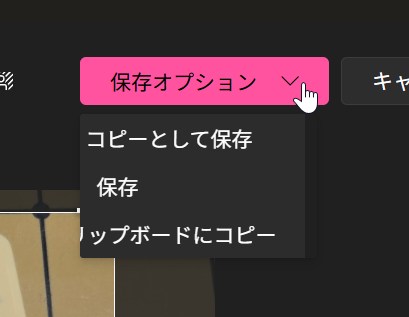

最初に、編集した画像の保存について説明しておきます。画面右上のピンクの「保存オプション」を押します。

「コピーとして保存」⇒本来のファイルとは別のファイル名で保存します。

「保存」⇒上書き保存します。元の画像が失われるので注意してください。

「クリップボードにコピー」画像をクリップボードにコピーします。

トリミング

画像の一部分を長方形で切り取りたい場合はトリミングをします。上記操作で編集ボタンを押した時にまず使えるのがトリミングです。

画像の各辺と各角に縁取りがありますが、ここをマウスでつまんで画像の内側にドラッグすると、画像のトリミングを行えます。

画像を回転

余計な部分を切り取って行きましょう。良い画像は、いろいろなモノが写っているのではなく、見せたいモノを絞っている画像です。

回転

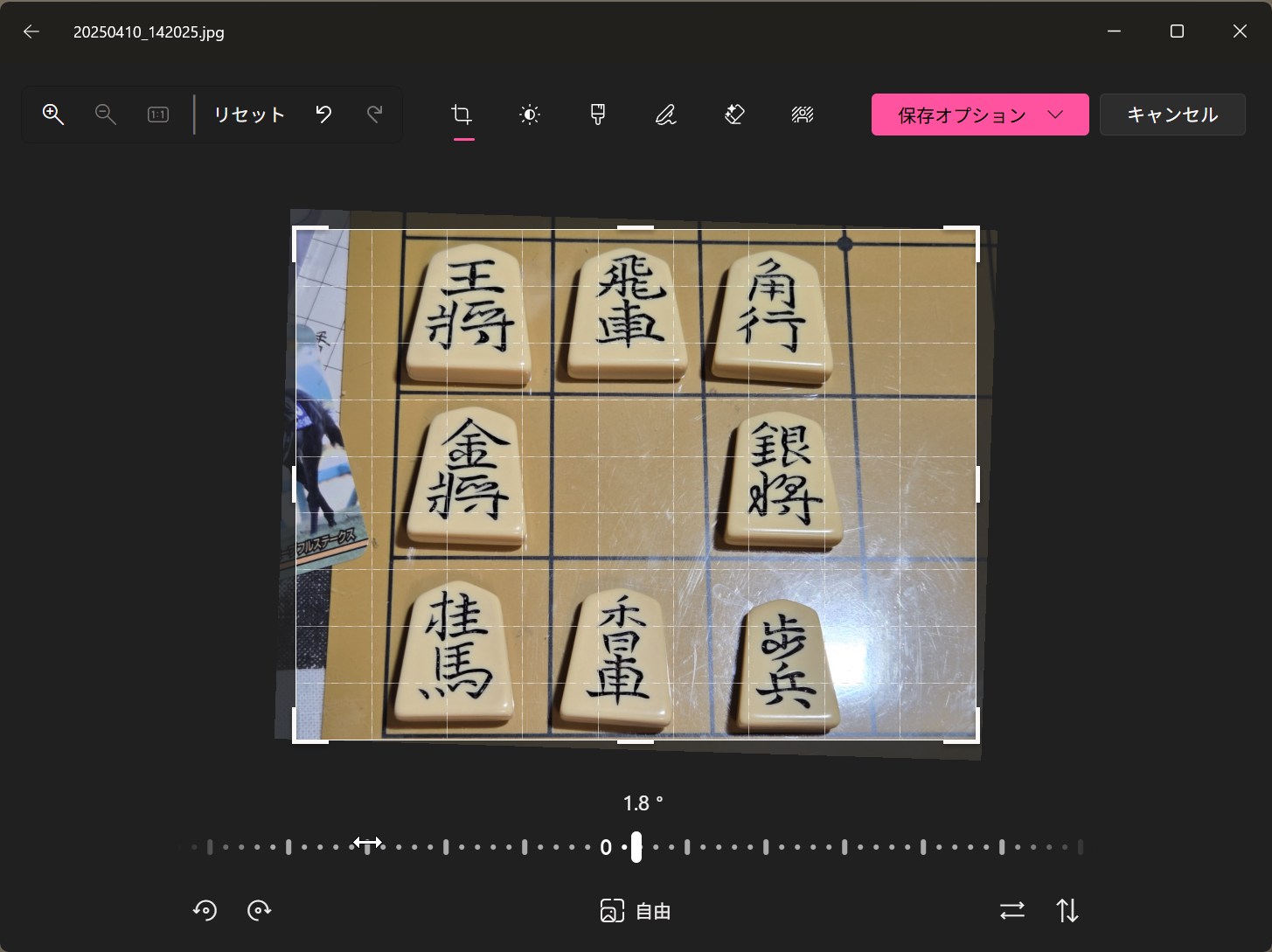

水平を取っておきたいけれど、撮影時に微妙に傾いてしまった、なんてことがありませんか?そうした時には回転をしましょう。

この画像、マス目が微妙に右上を向いていますよね。これを水平にします。

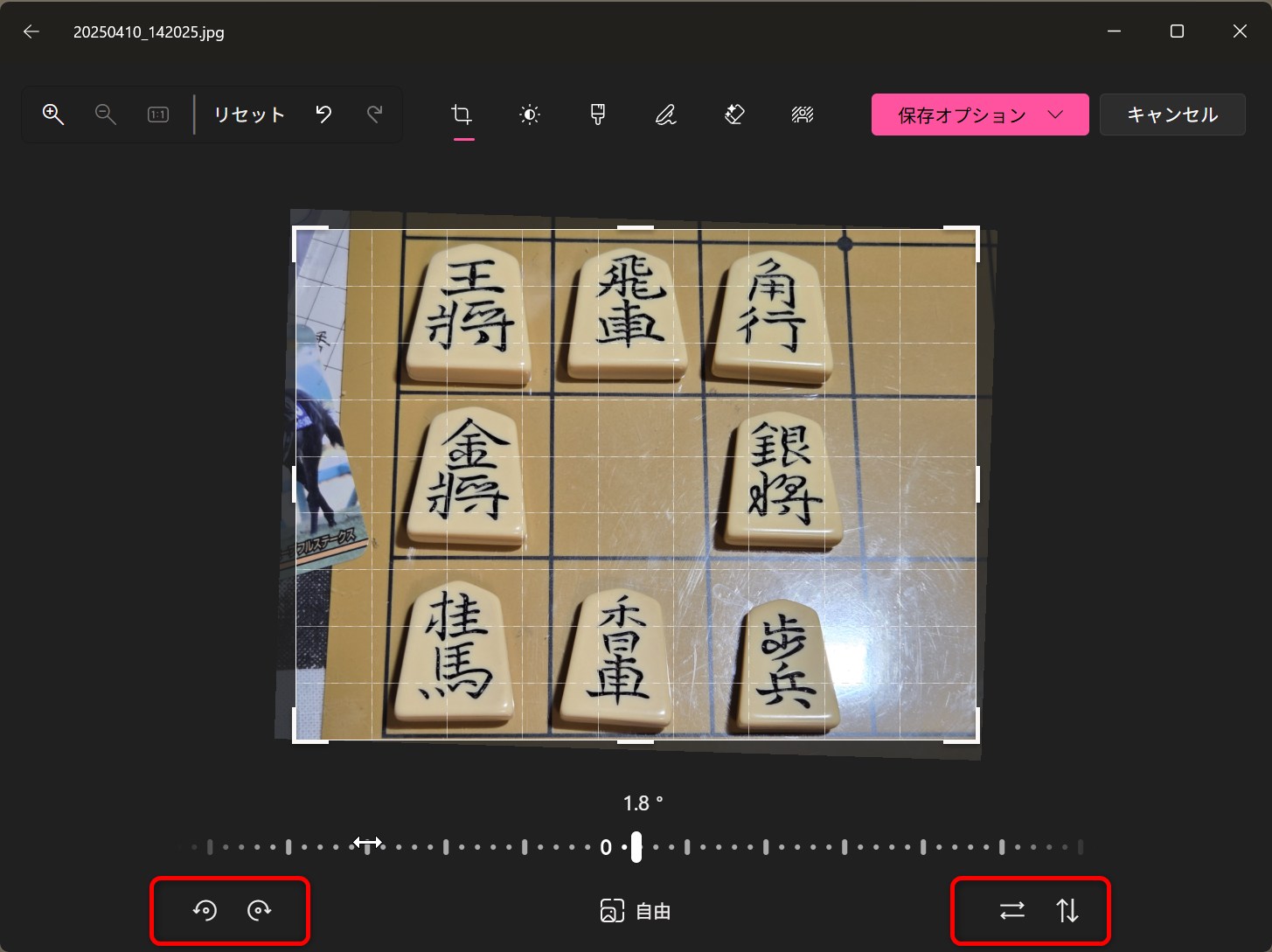

編集ボタンを押した直後に、画面中央下のゲージを左右に動かすと、回転します。また、画像にはうっすらと基準となるグリッド線が表示されますので、これを元に角度を調整してください。

今回の場合は1.8度くらいでよさそうですね。

なお、最下段の左には90度回転のボタン、最下段右には上下・左右反転ボタンがあります。

回転をすると、画像のピクセル数が回転の分小さくなりますので気をつけてください。

画像サイズを小さくしてから回転するのではなく、回転した画像のサイズを変更するのが良いでしょう。

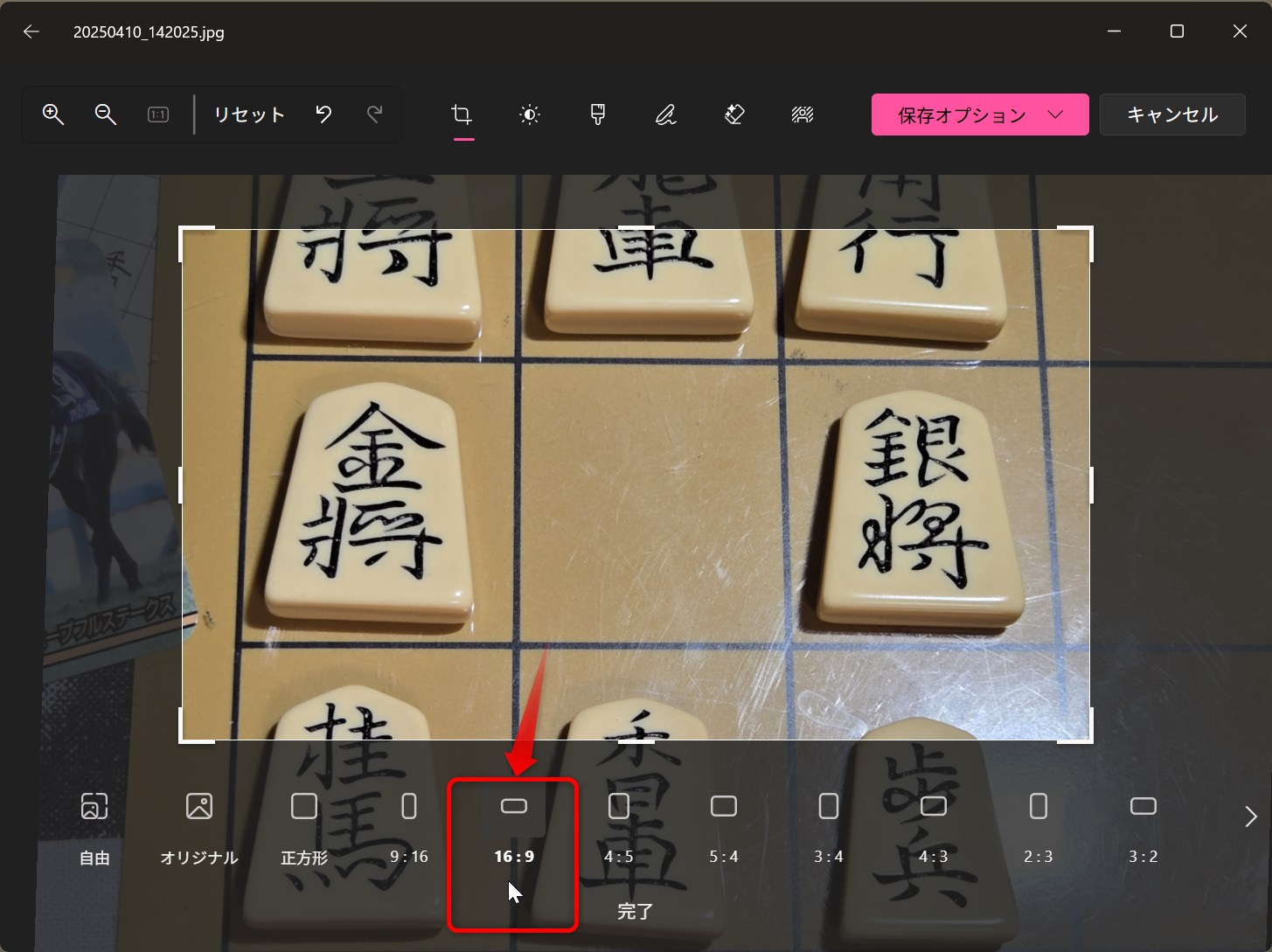

比率の変更をしながらトリミング

最下段中央には、比率を維持しながらトリミングするボタンがあります。例えば、デジカメの画像は4:3で撮影しているけれど、16:9の比率でうまく切り抜きたい、なんて時に便利です。

トリミングをすると、画像のピクセル数がその分小さくなりますので気をつけてください。

色彩面の調整

画像の色について何らかの編集を加える方法を説明します。

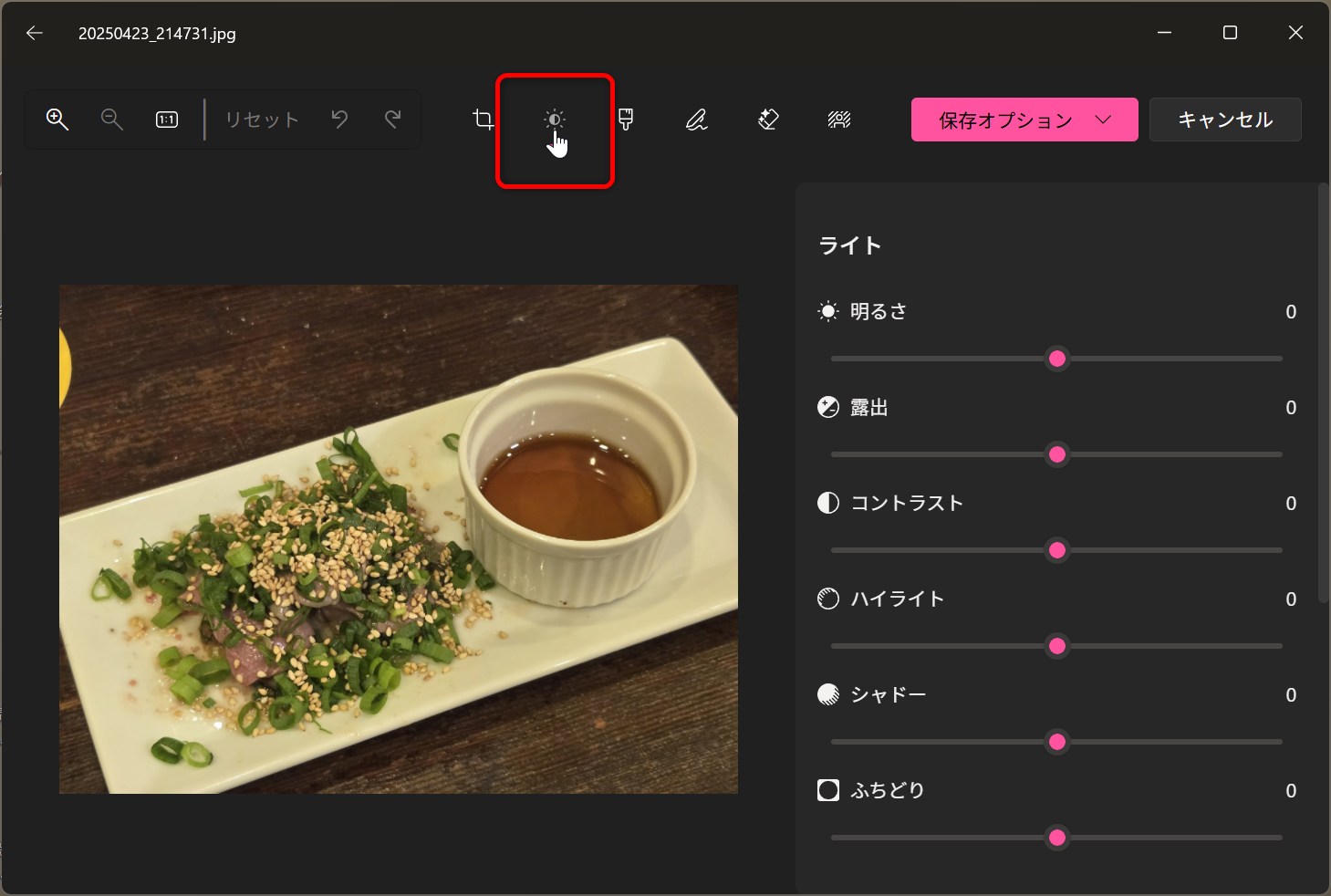

まずは画面上部のピカピカした感じのアイコン=調整ボタンをクリックします。画面右側に、調整のためのスライドバーが出てきます。

明るさ・露出

明るさと露出のスライドバーは、画像の明るさを調整します。Webメディアへ写真を納品する場合なんかは、ちょっと明るめにした方が良いケースが多いです。

「明るさ」と「露出」は、明るくなり具合・暗くなり具合が異なります。感覚的には「露出」の方がじわっと調整できていると思います。この2種類を使って、明るさ・暗さの調節をしてみてください。

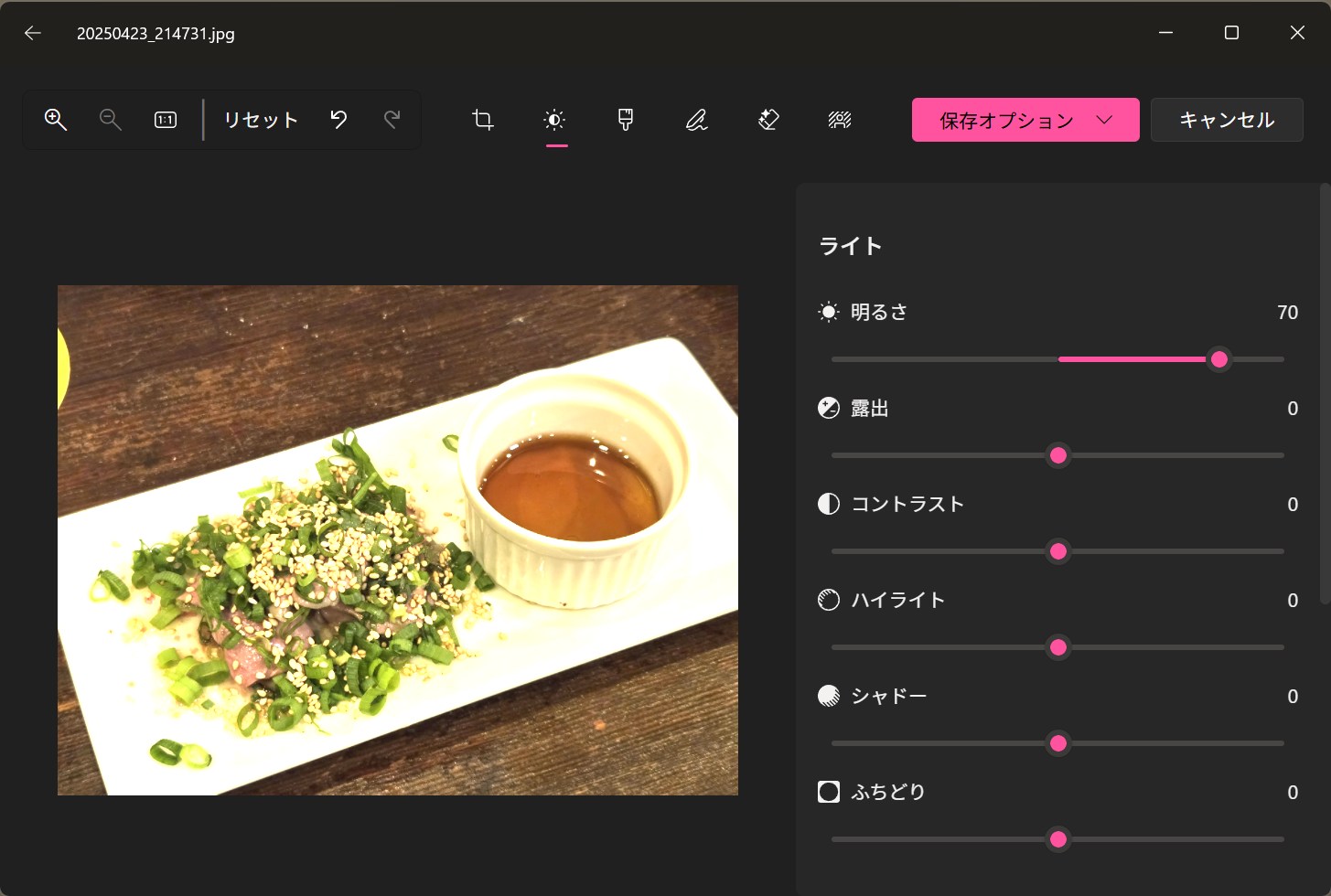

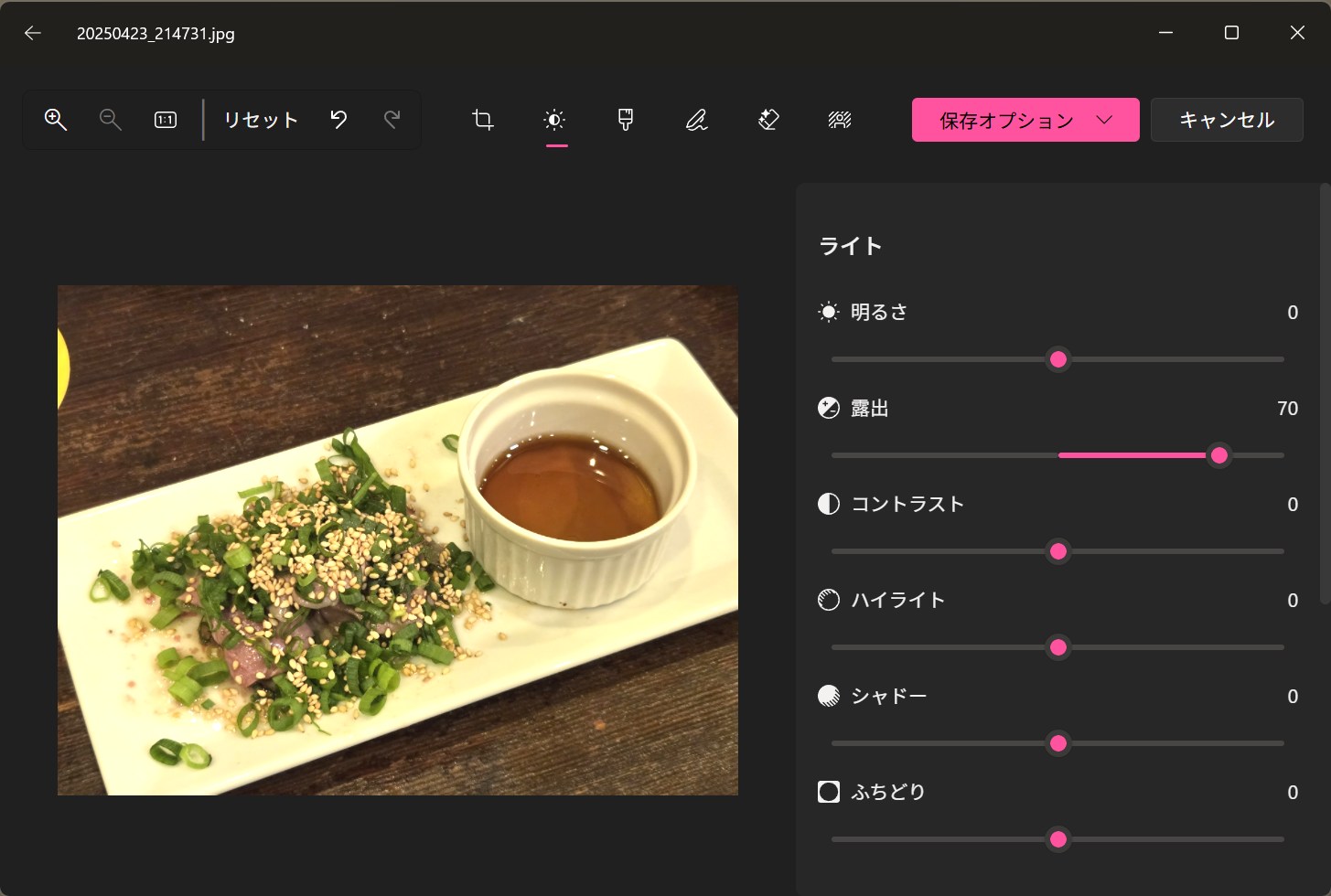

明るさを70にしたとき、白の飛びがすごい

露出70にしたとき。明るさ70に比べ、ごま油の入っている器の縦線が見える

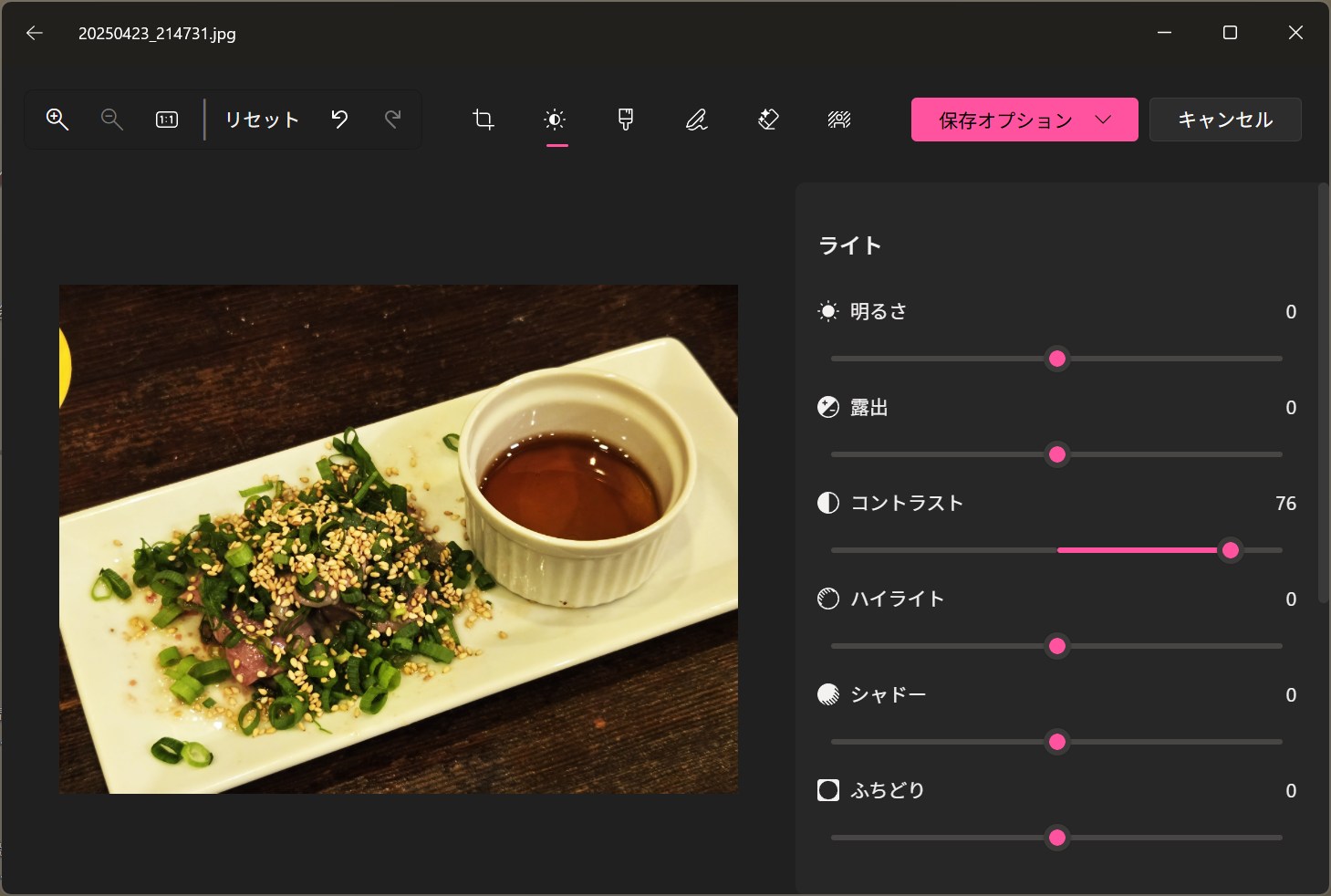

コントラスト

明るい部分と暗い部分のメリハリをつけるのがコントラストです。右に寄せるとメリハリが強くなり、左に寄せるとメリハリが弱くなります。明暗差の強調が必要な時に使いますが、強調すると色合いがちょいとおかしくなります。

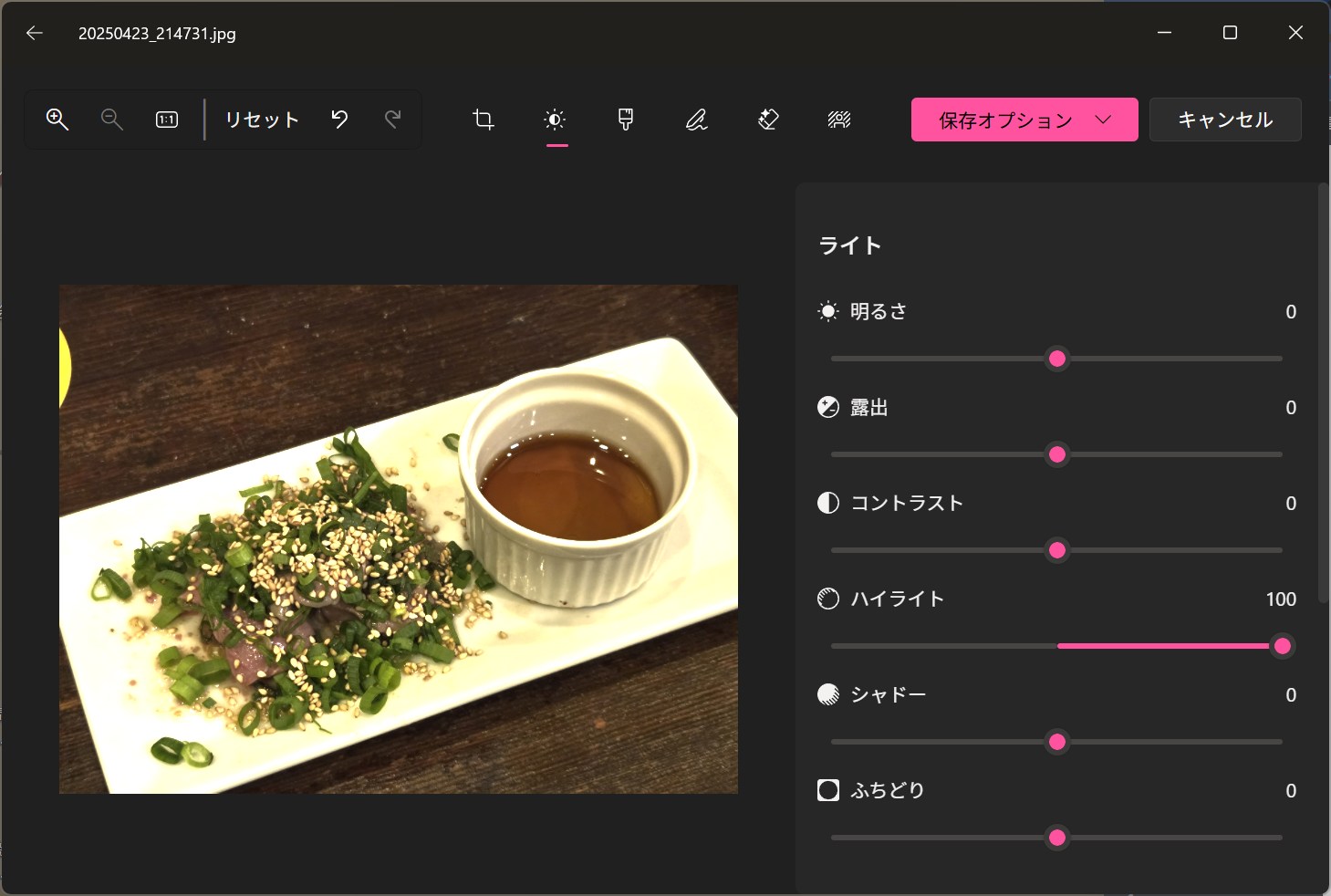

ハイライト

暗い部分をできるだけそのままに、明るい部分の強調を変えるのが「ハイライト」です。例えがあんまりよくありませんが、ベテラン女優さんの肌のしわが見えないよう、強いライトで飛ばすじゃないですか。あの効果をもたらす、もしくは効果を消去できるのが「ハイライト」です。

ハイライトを100にしてみると、お皿の白い部分が最も大きく変化しているのが分かります。逆に0にしても、白い部分の影響が大きいことが分かります。明るく撮影しすぎたときに、白いお皿や布の質感が失われてしまうことがあるのですが、この「質感が失われた」ことが、見た目だけの場合であれば、ハイライトを下げるなどすることで、質感を表現することが出来るようになります。

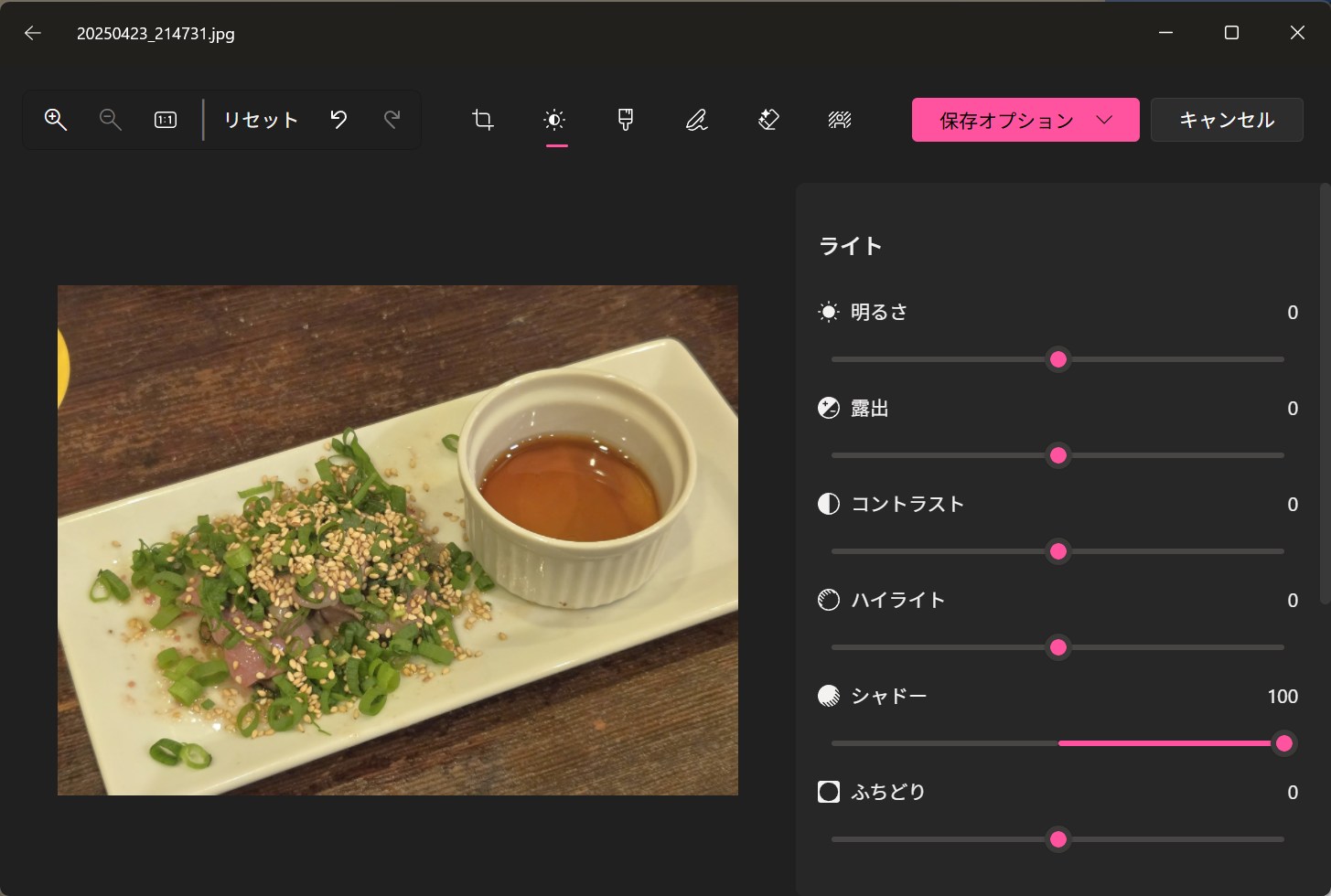

シャドー

ハイライトの反対で、暗い部分の質感の調整ができます。この画像の例では、お皿の影になっている部分のテーブルの木目感が暗いと思った場合に、シャドーを上げると、影の部分の木目感が良く見えるようになります。

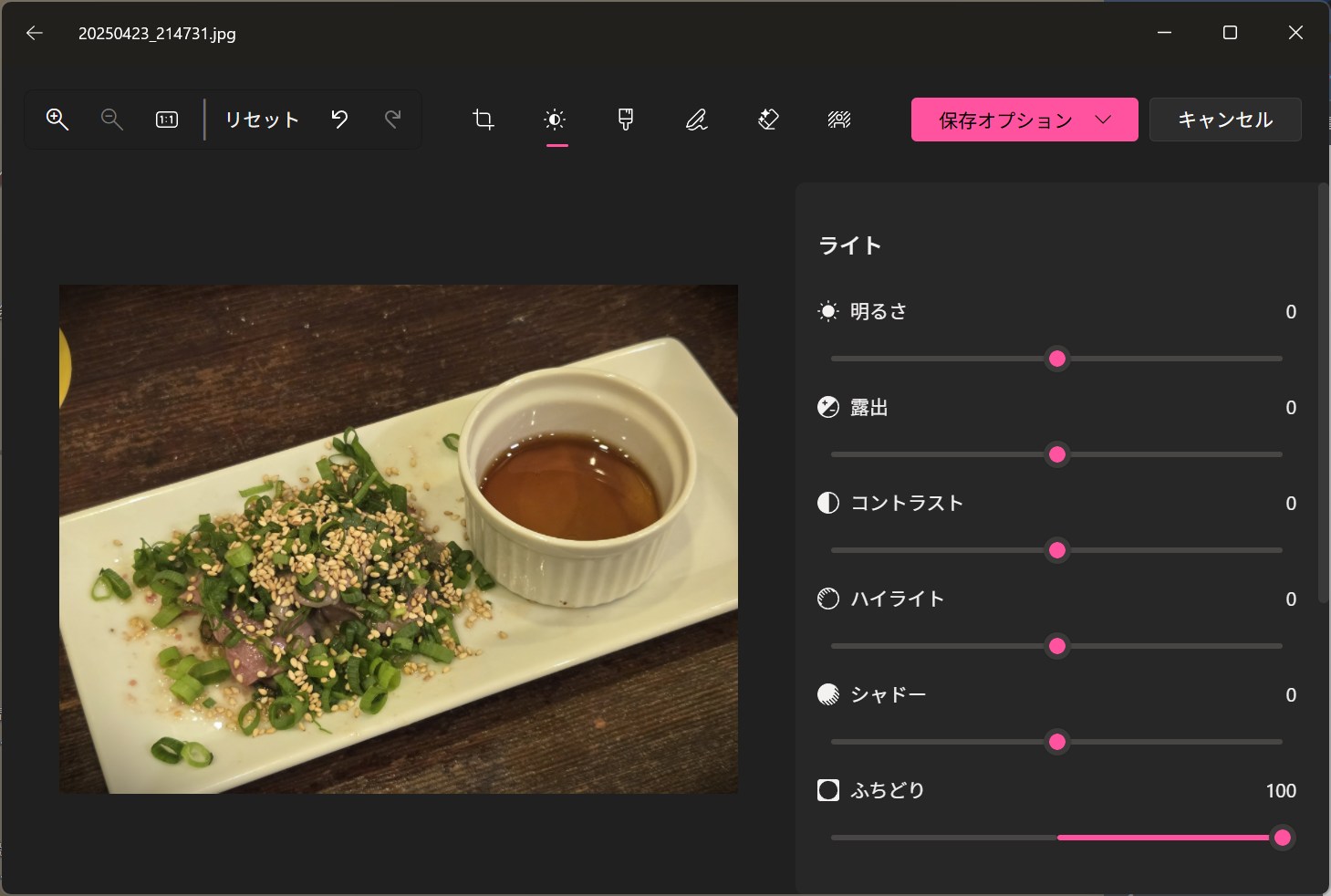

ふちどり

画面の四隅に影を作れるのが「ふちどり」です。仕事では余り使いません。なにかのぞき見している感を出せるようになります。

カラー調整

明るさ系のほかに、カラー系の調整ができます。

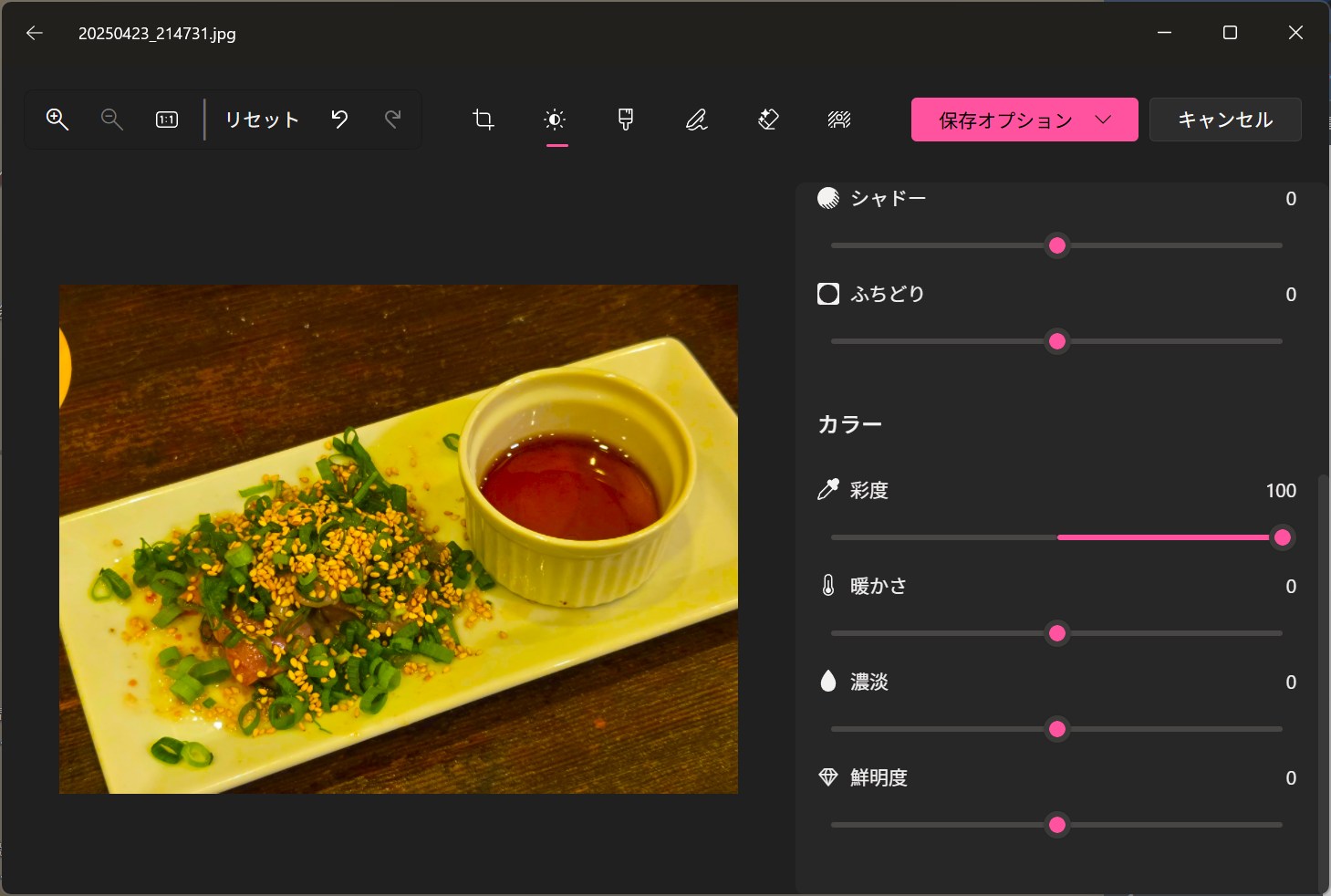

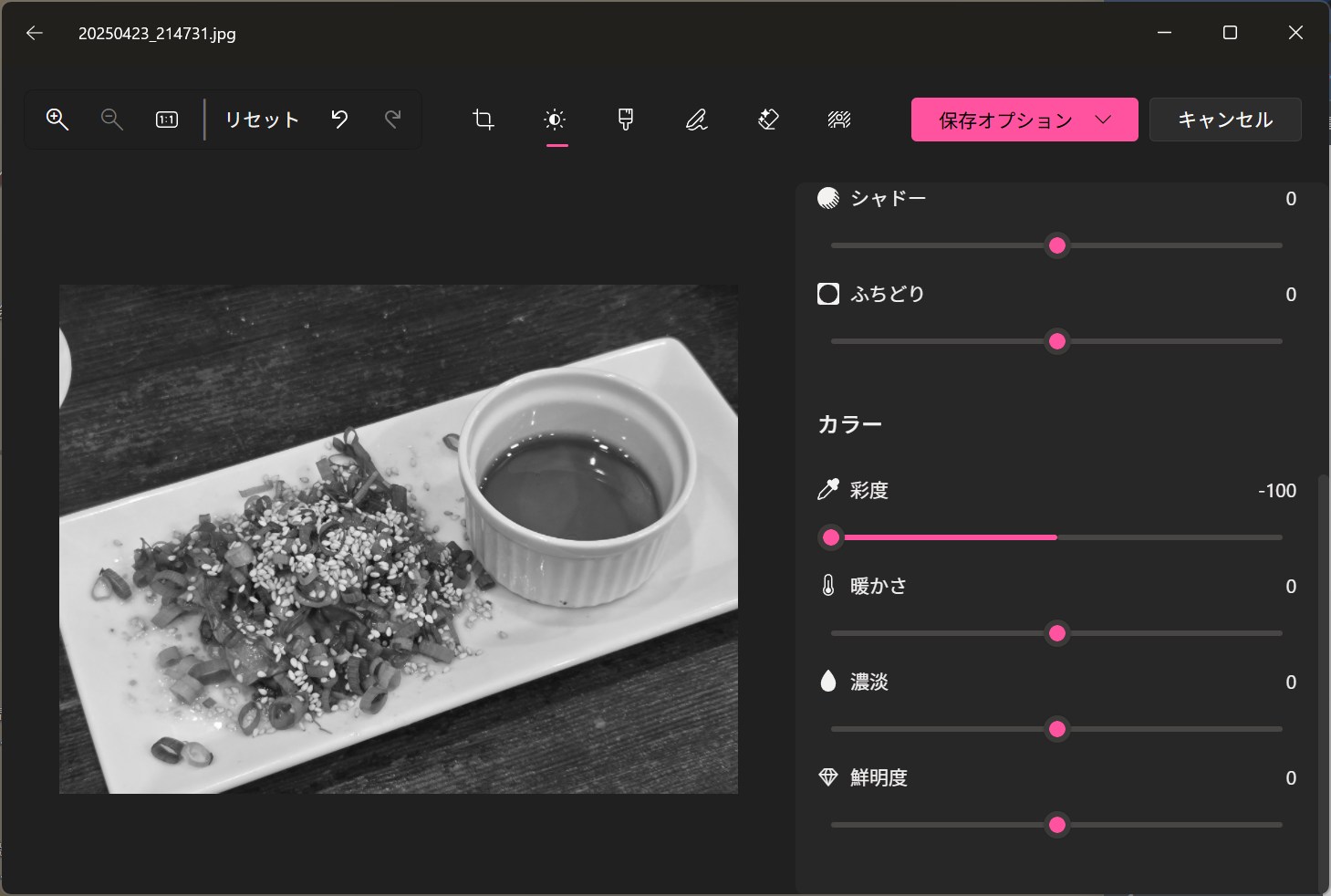

彩度

彩度は色づきの強弱を調整できます。彩度を0にするとモノクロ画像になります。100にすると、こってりしすぎた感じになります。白黒ではなく、色のメリハリを調整するには、ここをいじると良いでしょう。

メリハリ100は色がこってりする

メリハリ0はモノクロになる

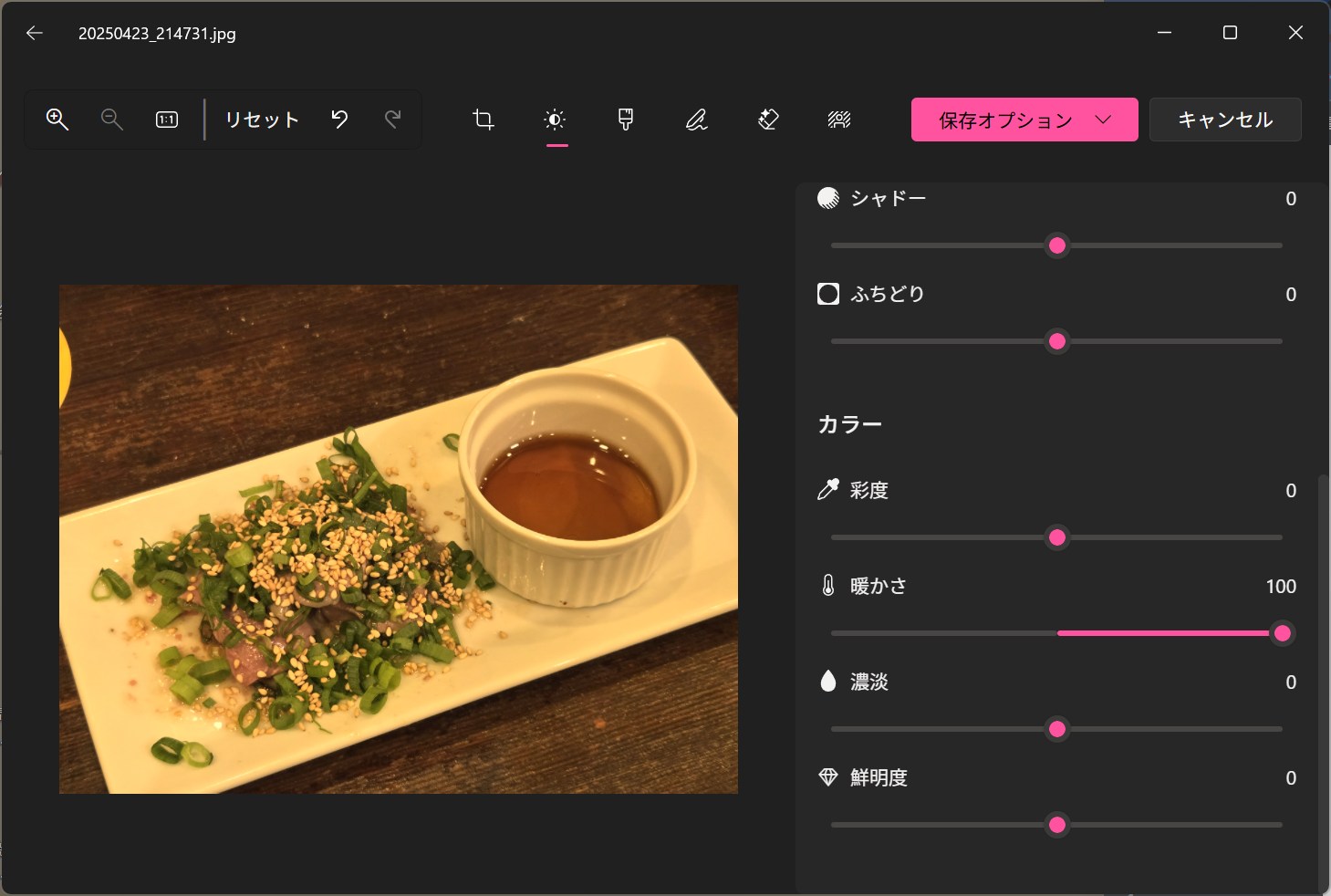

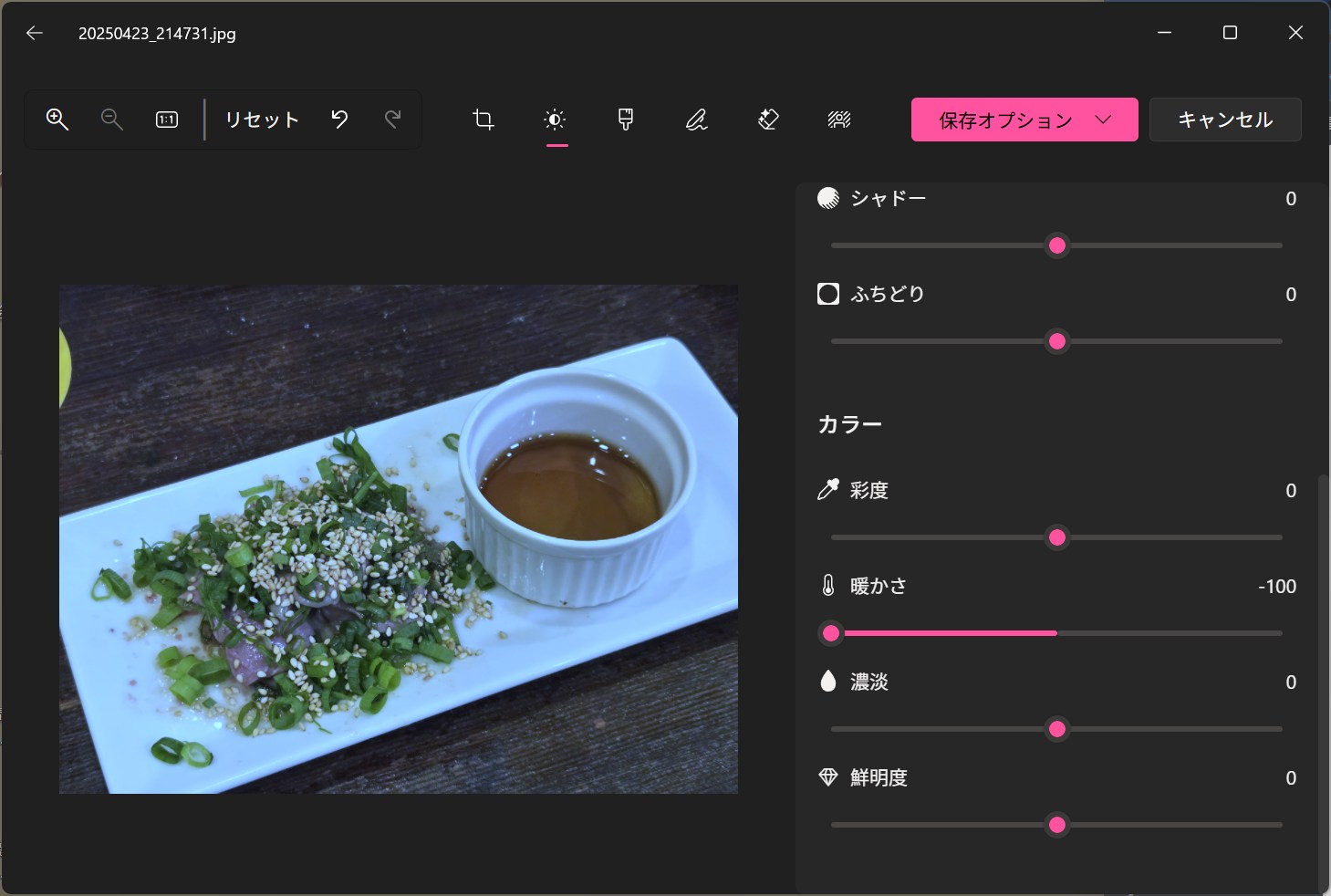

暖かさ

暖かさは「被写体に当てている電球の種類を変える」と思ってもらえると良いかも。俗に言う「色温度」の調整です。今時のLEDは白っぽいのから黄色っぽいのまで色合いを変えられるような仕組みがありますが、アレに近い色調整ができます。撮影したときは黄色っぽい電球だったけど、画像の表現としては白いLEDを当てたようなものにしたい、みたいなときに調整してみてください。

暖かさを100に。黄色っぽい電灯をつけたような色合いに

暖かさを0に。寒いLEDって感じ。

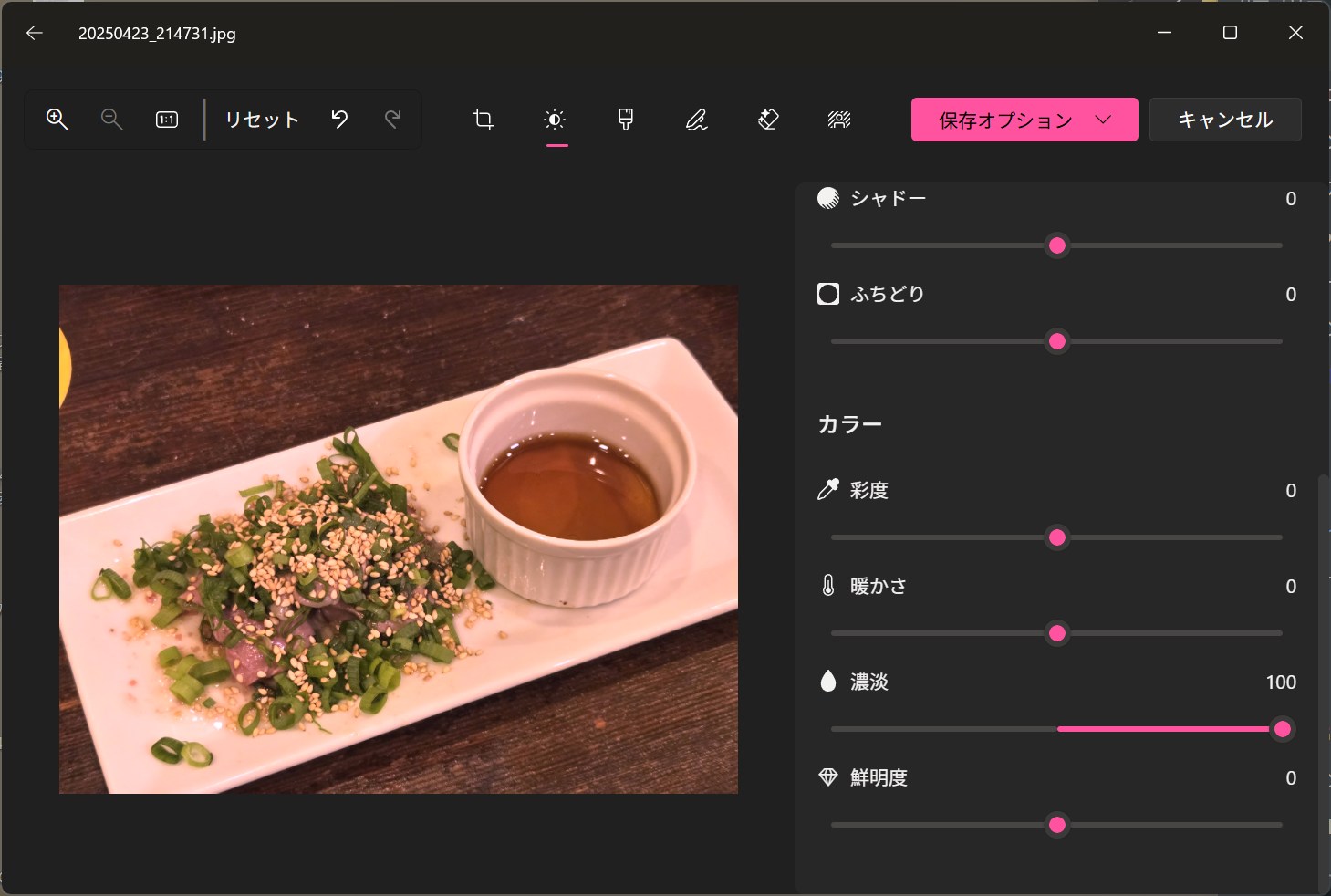

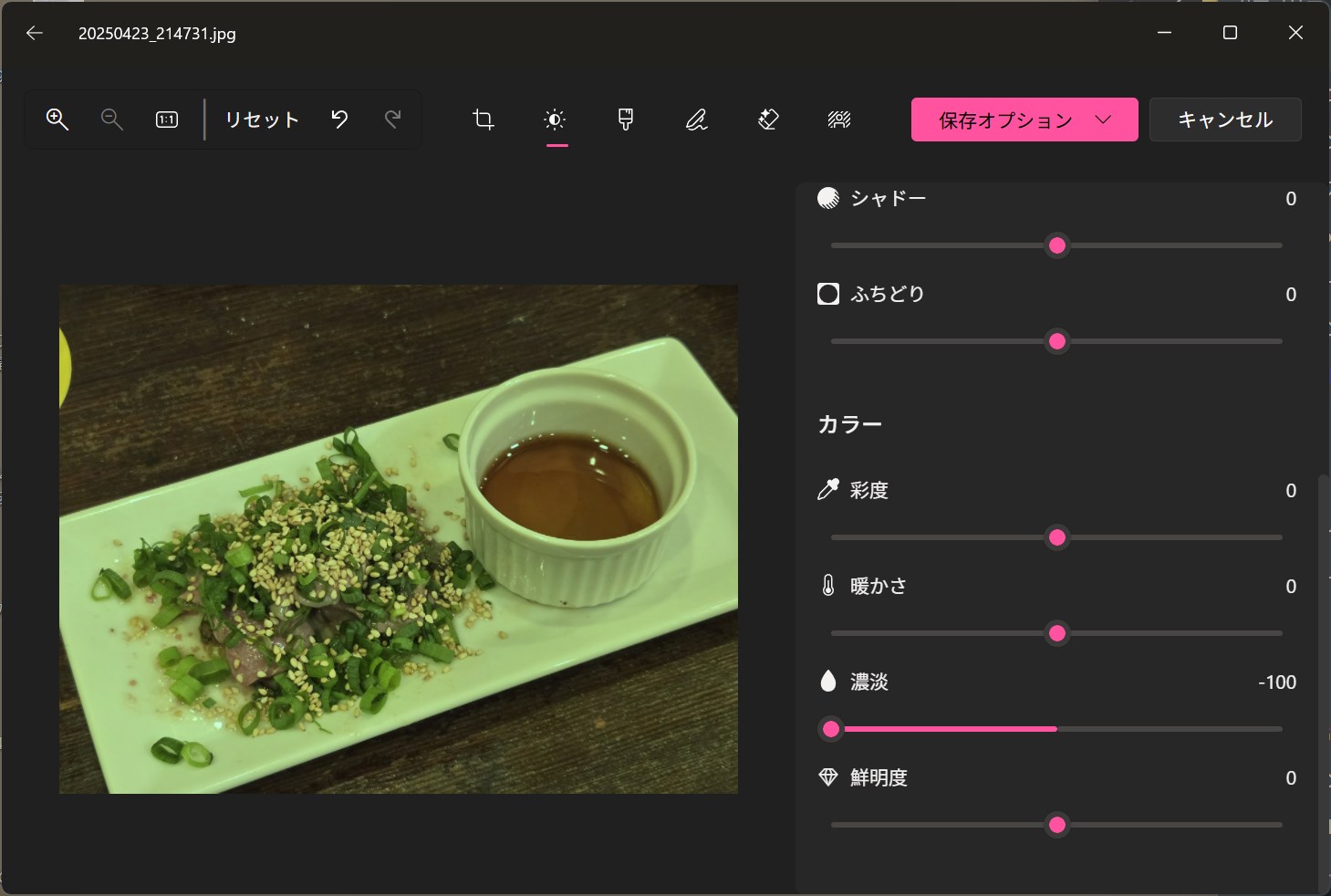

濃淡

濃淡は、色の要素が強調されます。全体的には赤みと緑みの調整と思ってください。料理写真の微調整にはまあまあ使うところかも。赤を強調すると肉が肉肉しくなり、緑を強調すると野菜の緑が強調、みたいな感じあります。

濃淡100。赤い。

濃淡0。緑っぽい

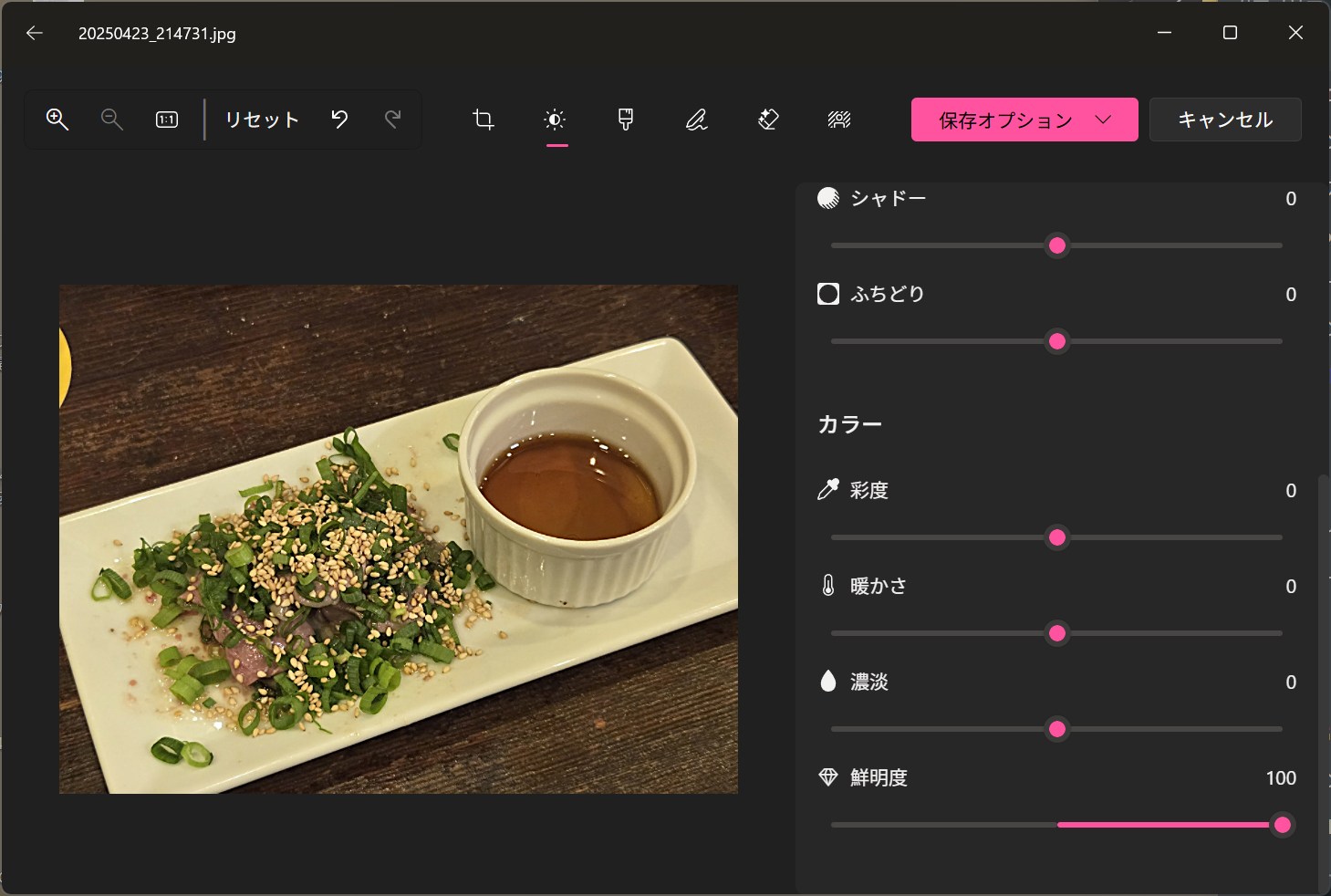

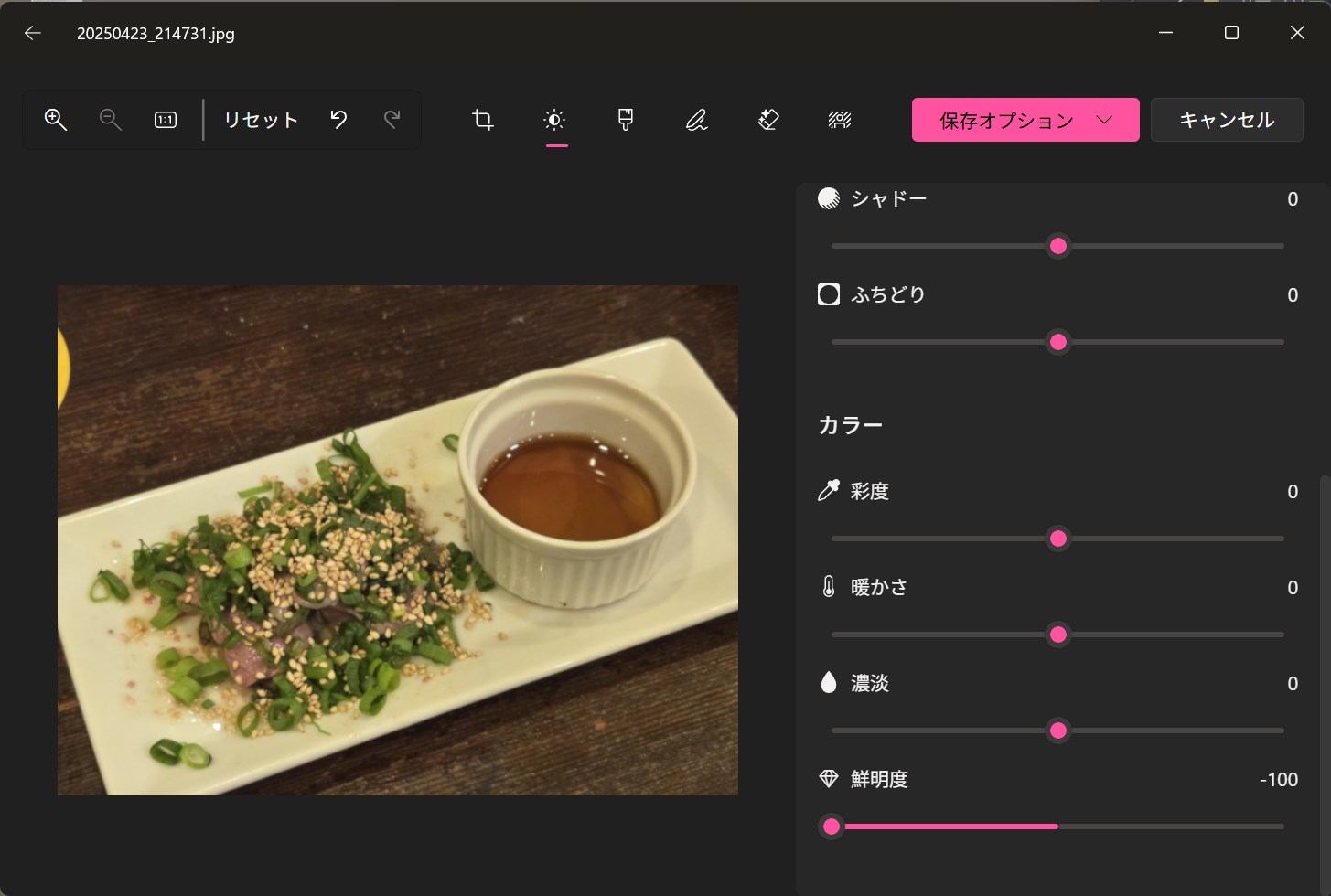

鮮明度

素材感みたいな表現がきつくなったり、ぼやっとしたりします。この画像の場合だと、右下のテーブルの木目部分の調整が分かりやすいです。

鮮明度100。木目がキリキリっとしている

鮮明度0。木目がぼやっとした

ハイライトを上げた時などにディティール(素材感)が飛びがちになりますが、そんなときに鮮明度を上げることで素材感を維持できるケースがあります。

サンプル画像を編集してみる

最適解かそうかはさておき、ここで挙げたサンプル画像を客先に納品するものと仮定して、ちょろちょろっといじってみます。

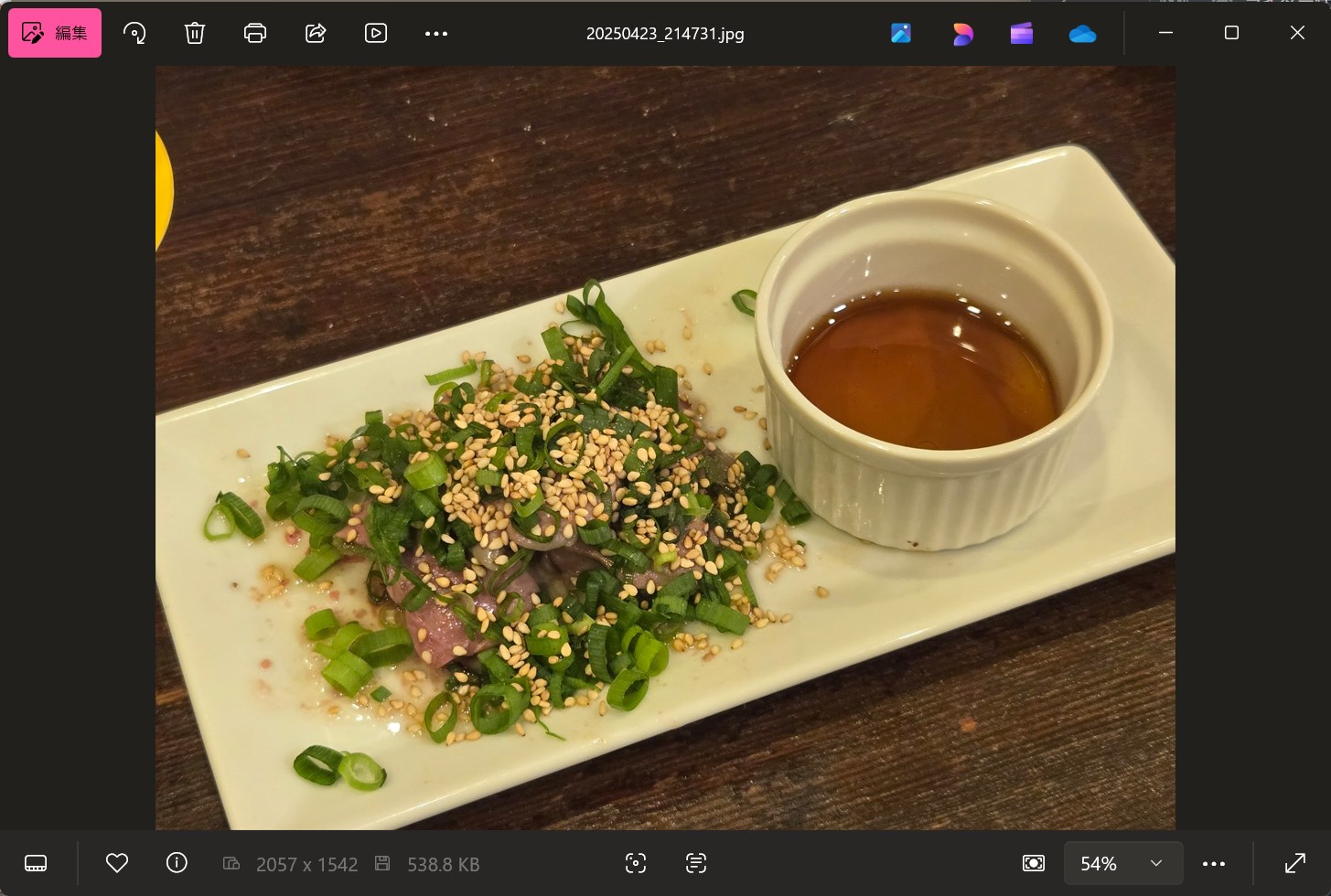

編集前

こちらが編集前の画像です。

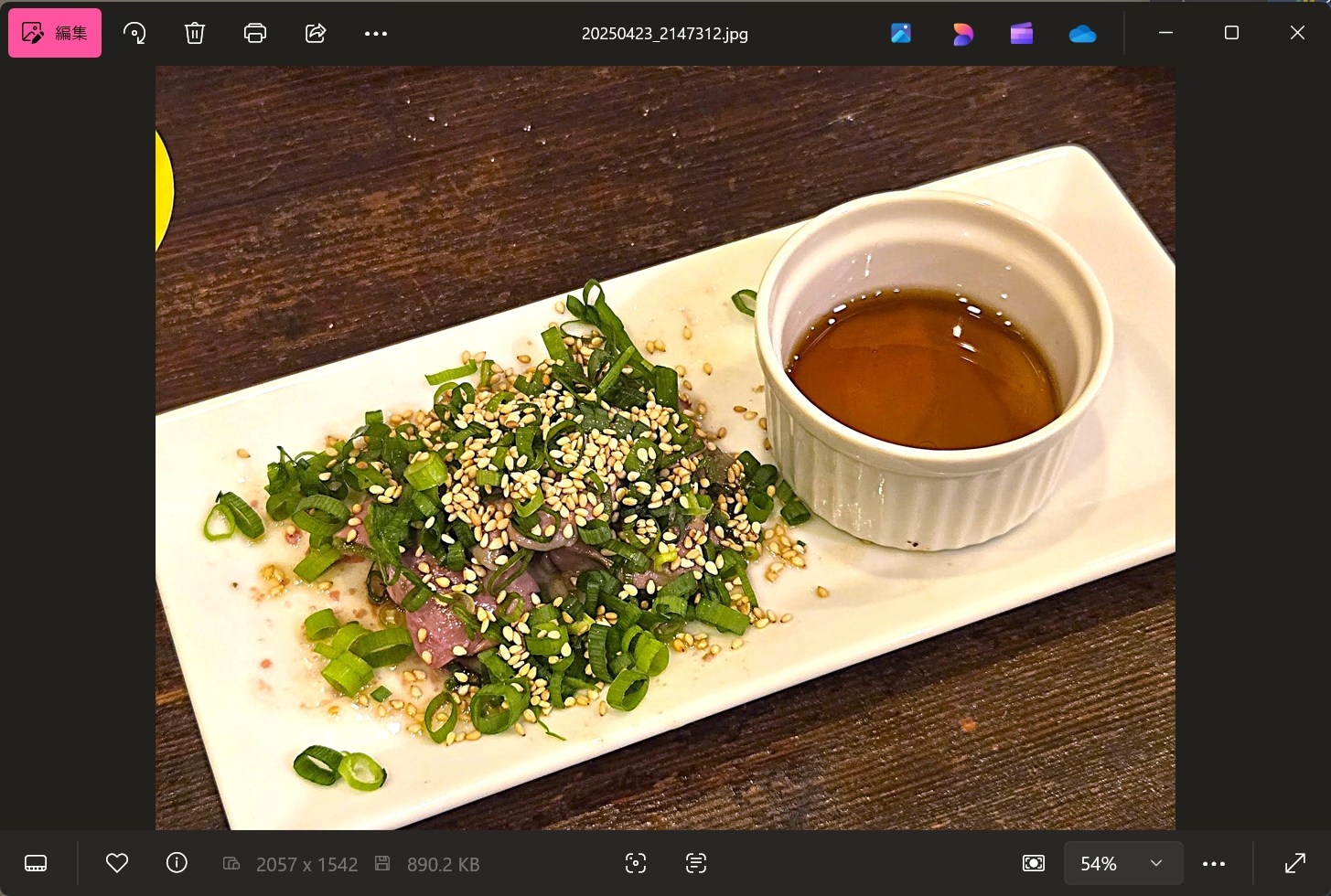

で、これがいろいろ組み合わせて編集してみた画像です。

調整項目は

露出:53

ハイライト:33

シャドー:21

彩度:24

暖かさ:-23

濃淡:33

鮮明度:77

好みとか僕の編集技量の課題はまあありますが、最初のもやっとした画像よりは、色も白く、少し明るく、青ネギやゴマ、中のレバーもくっきりしてきたのではないでしょうか。今ちょろちょろやっただけなので、もっと丁寧に編集することでより良くできると思います。

専用ソフトには負けるが改善できる

画像編集のソフトでは、AdobeのLigheroomやPhotoshopといったアプリケーションが有名です。Windowsのフォトアプリより多彩で緻密な調整ができます。

でも、Windowsに標準搭載されているフォトアプリでもこれだけの調整ができることを考えると、納品画像の質が少し上がるのではないでしょうか。良かったら試してみてください!